一、引言

在当今数字化浪潮的推动下,新就业形态如雨后春笋般涌现,以快递员、外卖配送员、网约车司机、网络主播或博主等为代表的职业群体规模不断扩大。据相关数据显示,我国新就业形态劳动者数量已高达8400万人,成为劳动大军中一支不可忽视的力量,他们广泛分布于各个城市及部分乡镇农村,为经济社会发展注入了新的活力,也在稳定就业、促进消费、推动创新等方面发挥了积极作用。然而,这一群体在快速发展的同时,也面临着诸多亟待解决的问题,如劳动强度与收入稳定性、社会保障缺失、劳动权益保障困难、职业发展受限以及社会认同感较低等。这些问题不仅影响着新就业形态劳动者自身的生活质量与职业归属感,也对社会的和谐稳定与经济的可持续发展带来了一定挑战。因此,本次实践调查通过设计问卷,结合文献研究,针对新就业形态群体的职业类型、工作地区、工作时长、收入来源、压力来源、劳动合同签订情况、社会保障享有状况、劳动纠纷解决途径、工作满意度以及建议诉求等多个方面展开深入调研,旨在客观地呈现新就业形态群体的真实现状,深入剖析问题产生的根源,并提出切实可行的对策建议。

二、研究方法

本次实践调查采用问卷调查法与文献法相结合的方式,旨在深入了解新就业形态群体的现状。问卷设计涵盖职业类型、工作地区、工作时长、收入来源、压力来源、劳动合同签订情况、社会保障享有状况、劳动纠纷解决途径、工作满意度以及改善诉求等关键维度,全面获取相关信息。调查面向全国范围的新就业形态劳动者,通过线上平台广泛发放问卷,共收回有效问卷128份,样本覆盖外卖配送员、快递员、网约车司机、网络主播/博主等多种职业类型,工作地区分布于一线城市、二线城市、三线及以下城市以及乡镇/农村,年龄跨度从18-25岁至46岁以上,确保了样本的多样性和代表性。同时,通过查阅相关学术文献、政策文件、新闻报道以及行业报告等资料,对新就业形态的发展历程、政策演变、行业现状及趋势等进行了系统梳理和分析。文献显示,新就业形态的兴起是数字化转型和经济结构调整的必然结果,其灵活就业模式在创造就业机会和提升经济活力方面具有显著优势。新就业形态不仅有效整合并优化了劳动力资源,提升了生产效率,更促进了创新活动的涌现。1然而,多篇文献也揭示出该群体面临的诸多困境,如劳动关系难以认定导致权益保障不足、社保覆盖范围有限2、职业发展路径不清晰3等。这些研究成果为调查提供了丰富的理论和实践背景支持,进一步增强了研究的全面性和深入性,为后续深入分析提供了坚实的数据基础和理论支撑。

三、数据分析

(一)基本构成

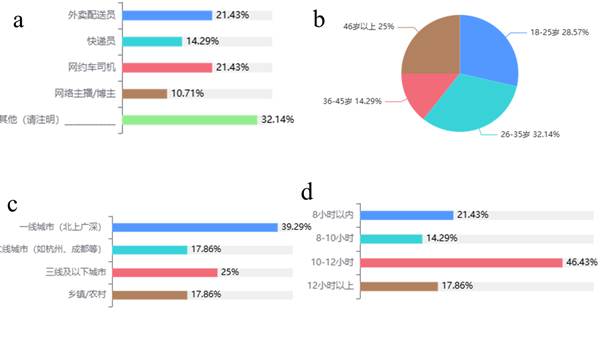

在对新就业形态群体的现状进行深入剖析之前,我们先对其基本构成进行描绘。从职业类型(a)来看,涵盖了当前新就业形态的主要从业方向。在工作地区(c)分布上,显示出新就业形态群体在不同级别地区的分布差异,其中城市地区因其经济发展活力与平台企业集中度,吸纳了大部分从业者。从年龄层次(b)而言,以青壮年劳动力为主,他们处于职业发展的不同阶段,共同推动着新就业形态的蓬勃发展。在工作时长(d)方面,反映出该群体工作强度普遍较大,超时工作现象较为常见。

(二)工作满意度与改善诉求

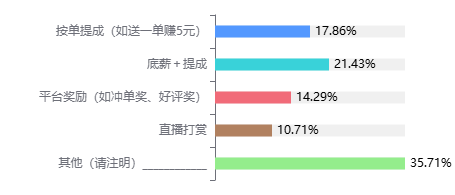

至于工作收入主要来源,不同职业因工作性质与平台模式差异,呈现出多样化的收入构成,但大多与工作业绩紧密挂钩,展现出新就业形态灵活多变的薪酬体系特征。这些数据绘制出新就业形态群体的基本轮廓,为后续深入探究其面临的挑战与问题筑牢根基。

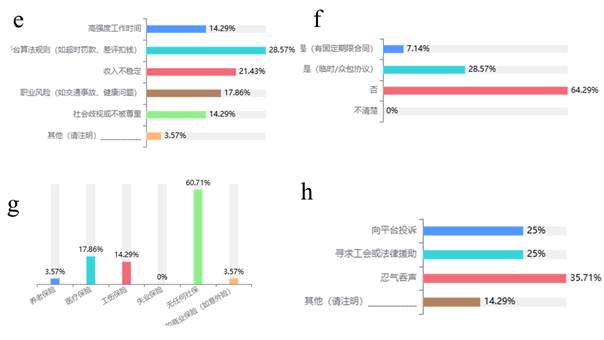

在工作满意度与改善诉求方面,新就业形态劳动者整体满意度处于中等水平,平均得分为3分(满分5分)。外卖配送员、网约车司机、网络主播/博主等职业群体的满意度相对接近,均在3分左右,反映出他们在工作中面临诸多问题的同时,也存在一定的工作认同感。从希望改善的方面来看,提高收入稳定性是众多劳动者共同的诉求,这表明收入波动对他们的生活规划和质量有着显著影响。获得社保等基本保障的呼声也很高,凸显了社会保障缺失对劳动者的重要性。减少平台不合理考核(如超时罚款)的诉求反映出平台规则对劳动者工作体验的直接影响。提升社会对职业的尊重和提供职业技能培训也是劳动者较为关注的改善领域,说明劳动者不仅关注物质层面的保障,也渴望得到社会的认可和自身职业能力的提升。

四、面临的压力与挑战

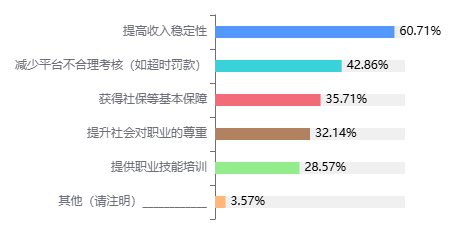

从问卷调查的结果来看,新就业形态群体面临着多方面的压力与挑战。在工作压力(e)方面,收入不稳定被提及频率较高,反映出该群体工作业绩与收入的不确定性,如网约车司机和网络主播/博主常受订单量与打赏波动影响。平台算法规则也成为重要压力源,外卖配送员和网约车司机常遭遇超时罚款、差评扣钱等问题,这凸显了平台规则对劳动者收入和工作的重大影响。同时,职业风险,如交通事故和健康问题,是外卖配送员和快递员等户外工作者的主要担忧,而社会歧视或不被尊重则影响着学生兼职和临时保洁员等群体的心理状态。在劳动保障(f)方面,问卷结果显示,多数新就业形态劳动者未与平台或公司签订正式劳动合同,其中仅少部分签订了有固定期限合同或临时/众包协议,大部分处于无合同状态,权益缺乏法律保障。社会保障(g)方面,相当一部分劳动者没有享有工伤保险、医疗保险等基本社保项目,部分仅有平台购买的商业保险,这严重威胁到劳动者的工作积极性和生活质量。劳动纠纷解决途径(h)也较为有限,向平台投诉是主要方式,但平台处理的公正性和有效性存疑,部分人选择忍气吞声,凸显了劳动者在面对纠纷时的弱势地位和维权的难度。这些现状凸显了新就业形态群体在劳动权益保障方面存在的短板和问题,亟需从多方面进行改进和完善,以保障他们的合法权益,促进该群体的健康稳定发展。

五、权益保障与政策期望

在权益保障与政策期望方面,新就业形态劳动者表达了对政府和平台的具体诉求。问卷结果显示,限制平台抽成比例、强制平台缴纳社保、规范平台分成机制等是劳动者期望政府或平台采取的主要措施,分别占比25%、20%、15%。这反映出劳动者对平台企业收费和分配机制的高度关注,期望通过政策调控来减轻自身负担,确保合理报酬和基本权益。同时,也有劳动者提出如优化算法派单机制、建立行业最低工资标准、提供车辆保险补贴等更具针对性的建议,占比分别为10%、5%、5%。此外,加强农村地区就业支持、建立家政服务行业标准、提供自由职业者税收优惠等政策建议也被部分劳动者提及,占比约5%、5%、5%。这些权益保障建议体现了劳动者对工作环境、收入稳定性、社会保障和职业发展的全面期待,为政府和平台优化政策、提升服务质量提供了重要参考。

通过分析这些数据,可以看出新就业形态劳动者在权益保障方面的需求呈现多样化和具体化的特点,既关注平台运营规则的优化,也期望政府在政策层面给予更多支持和保障。这些诉求为构建更加公平、可持续的新就业形态发展环境指明了方向,也为后续政策的制定和完善提供了切实可行的路径选择。

六、问题成因与对策建议

(一)问题成因

从问题成因来看,法律法规的不完善是导致新就业形态劳动者权益保障困难的关键因素之一。现行劳动法律法规在认定劳动关系时,往往基于传统就业模式,难以适应新就业形态下劳动者与平台企业之间的灵活用工关系,导致劳动者的权益无法得到有效保障。平台企业在追求经济效益的过程中,往往将成本转嫁给劳动者,如通过抽成、罚款等方式获取利润,同时规避为劳动者提供社保等基本福利的责任。此外,社会观念对新就业形态群体的认知偏差也加剧了其权益受损问题,部分人对这类职业存在偏见,认为其缺乏稳定性和发展前景,进而影响了劳动者的职业认同感和社会地位。在行业竞争激烈的环境下,平台为了争夺市场份额,不断优化算法以提高效率,但这却常常以牺牲劳动者的权益为代价,如不合理的工作时间安排、高强度的工作任务等,使劳动者处于被动接受的地位,难以与平台进行平等协商和有效沟通。

(二)对策建议

针对这些问题,提出以下对策建议。政府应加快完善相关法律法规,明确新就业形态下劳动关系的认定标准,为劳动者权益保障提供法律依据。优化社会保障政策,简化参保手续,降低缴费门槛,将新就业形态劳动者纳入社保体系,确保其能够享受到养老、医疗、工伤等基本保障。加强对平台企业的监管力度,规范其用工行为,督促企业落实劳动者的合法权益,如签订劳动合同、支付合理报酬、提供必要的劳动保护等。平台企业应增强社会责任感,合理调整抽成比例和算法规则,避免对劳动者进行过度压榨。建立健全劳动纠纷处理机制,为劳动者提供便捷、高效的维权渠道,及时解决欠薪、罚款等争议问题。社会层面应加强对新就业形态群体的宣传和引导,提高公众对其职业的认知度和认同感,消除偏见和歧视,营造尊重劳动、关爱劳动者的良好社会氛围。鼓励行业协会发挥积极作用,制定行业规范和自律准则,推动新就业形态行业的健康发展,同时为劳动者提供培训、咨询等服务,提升其职业素养和就业能力。

七、结论

综上所述,新就业形态群体在我国经济社会发展中扮演着重要角色,但其在劳动权益保障、工作环境、职业发展等方面仍面临诸多问题和挑战。通过本次问卷调查与文献研究,我们深入了解了该群体的现状和诉求,分析了问题的成因,并提出了相应的对策建议。希望政府、平台企业和社会各界能够共同努力,关注新就业形态劳动者的需求,完善相关政策和制度,优化行业发展环境,保障劳动者的合法权益,促进新就业形态的健康、可持续发展,使其在推动经济社会进步的进程中发挥更大的作用,实现劳动者体面劳动、全面发展与社会和谐稳定的目标。

参考文献: